京都女子大学 大橋奈希左先生『運動遊び』

6月10日(火)、年中組が京都女子大学 大橋奈希左先生と学生さんと一緒に、“大縄跳び”“ダンス”をして遊びました!

以下、大橋先生よりメッセージをいただきました。

1月から2月にかけて、京都女子中学校のお姉さんたちが幼稚園に来てくださり、各クラスと順番に交流会を行いました☆

お姉さんたちが優しく声を掛けてくれたり、一緒に遊んでくれて、子どもたちもとても楽しそうでしたよ!一緒に砂場遊びや鬼ごっこ、紙風船や折り紙、縄跳びなどをして遊びました♪

お姉さんたちが中学校に帰る時には、「寂しい、帰らないで・・・」「また遊ぼうね♡」で、ぎゅっとハグをする姿も見られました♧

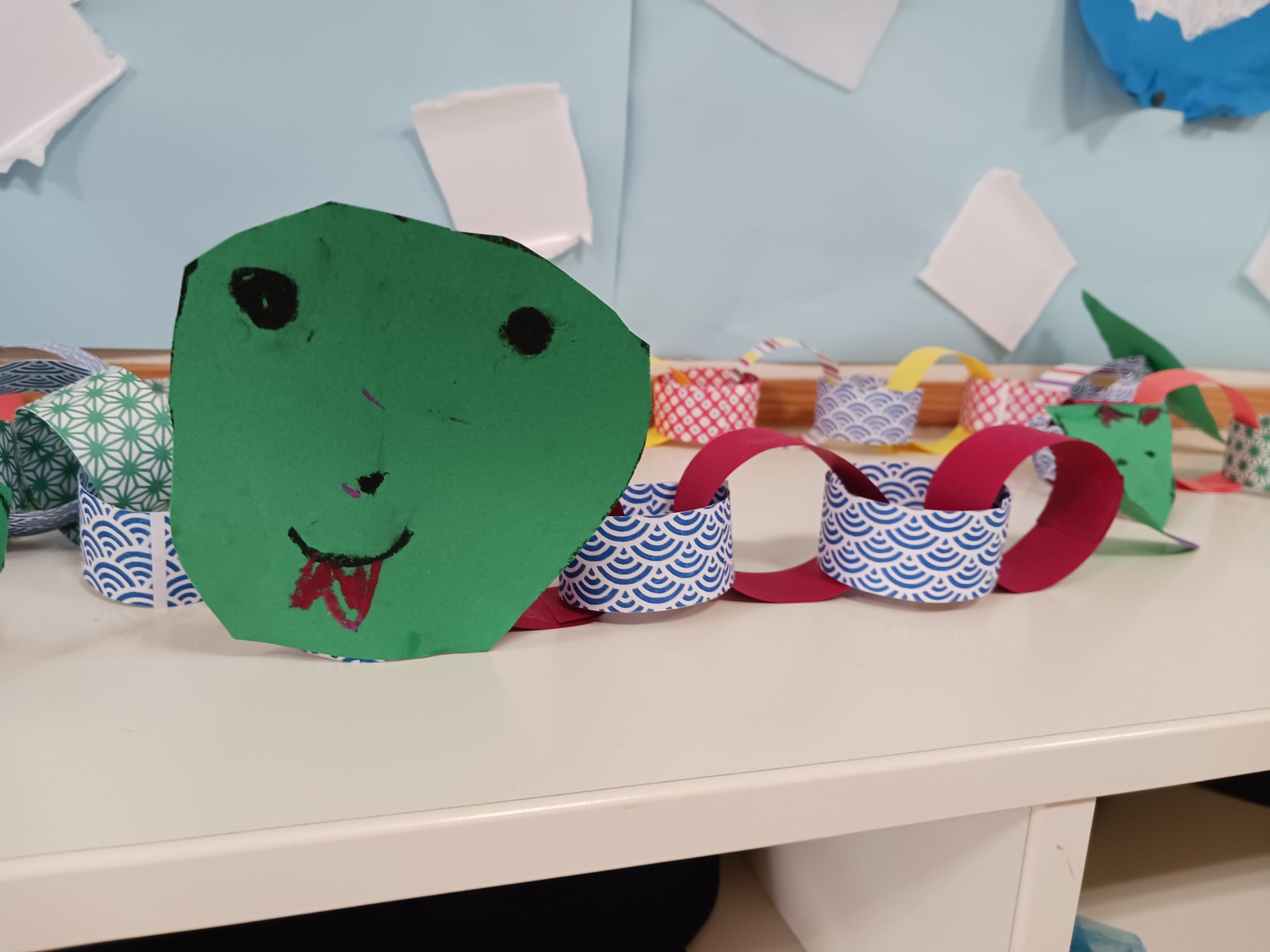

1月14日、年中組・年長組が京都女子大学 坂井武司先生と一緒に、観察と想像から、パターンを使って今年の干支『ヘビ』を制作しました。

十二支の絵本を見た後、様々な色や模様の紙を用い、二人一組で相談しながら、パターンになるように輪つなぎでヘビの体を作っていきました。パターンを作るのが難しいチームには保育者の援助も入り、みんな楽しんでパターンを探していました!

ABAB・・・、ABCDDCBA・・、AABBCCDD・・、と様々なパターンを見つけることができ、出来上がった後には、他のチームのものを見て、そのパターンを口に出して楽しむ様子も見ることが出来ました☆最後には、ヘビの頭としっぽを画用紙で切り貼りしました。

ABAB・・・、ABCDDCBA・・、AABBCCDD・・、と様々なパターンを見つけることができ、出来上がった後には、他のチームのものを見て、そのパターンを口に出して楽しむ様子も見ることが出来ました☆最後には、ヘビの頭としっぽを画用紙で切り貼りしました。

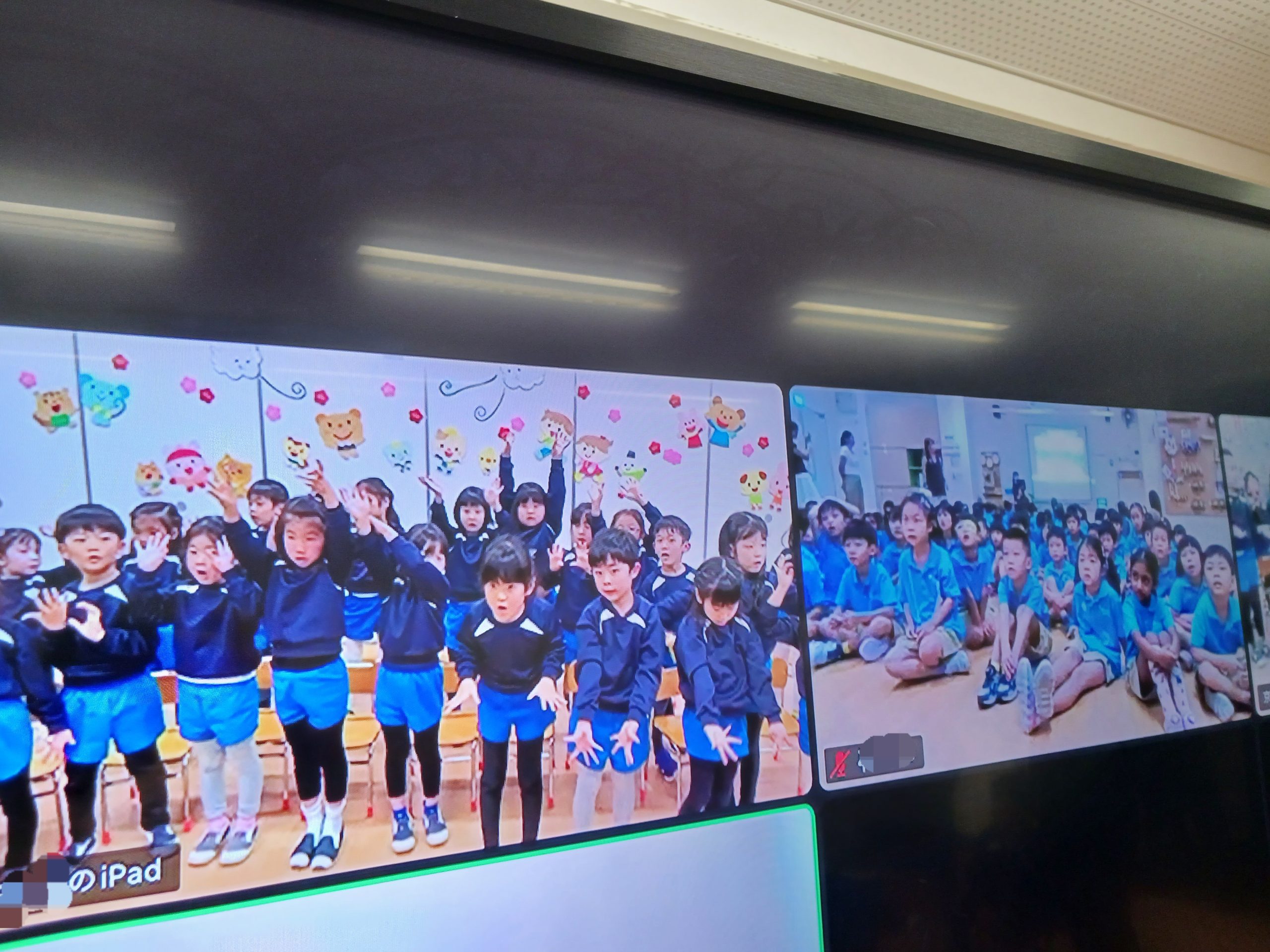

1月23日には、シンガポールのテマセク幼稚園とのオンライン交流会がありました。大学の教室を使わせていただき、画面を通してテマセク幼稚園の園児さんや先生と触れ合いました。

お互いの園紹介、お正月旧正月の紹介を動画やスライドで見合ったり、お互いの国の干支をゲーム形式で確認し合うなどをして、干支が日本と少し違うことに驚いたり面白く感じたりしたようです♪

その後シンガポールのダンスを披露してもらった後、日本からはお正月の歌やお正月遊びの紹介をしました。日本の福笑いやコマまわしを喜んでくださったようです♡

その後シンガポールのダンスを披露してもらった後、日本からはお正月の歌やお正月遊びの紹介をしました。日本の福笑いやコマまわしを喜んでくださったようです♡

最後には、きらきら星の英語バージョン、日本語バージョンをお互い振り付きで発表しました♪

お互いの国のことを知り、同じところ違うところに気付き、他の国、地域、文化への興味を深めるきっかけとなる素敵な交流会となりました☆

お互いの国のことを知り、同じところ違うところに気付き、他の国、地域、文化への興味を深めるきっかけとなる素敵な交流会となりました☆

保育後には、職員同士で活動の振り返りやお互いの園、保育への質問などをしながら保育研究を行いました。

日本で先に行ったヘビの制作は、旧正月を迎えるシンガポールの園でも今後、取り組まれる予定です。その取り組みがどのようなものになったのか、また意見交換をする場を設ける予定です。職員にとっても学びを深める良い機会となりました。

テマセク幼稚園のドリス先生より、今回の保育交流を受けてメッセージをいただきました。

『子どもたちが交流会を大いに楽しんだことをお伝え出来ることを嬉しく思います。特にゲームと美味しそうな日本食に魅了されたようです。日本の歌は嬉しいサプライズでしたし、目隠しをして絵を描くゲーム(福笑い)は、子どもたちの笑いを誘いました。今、子どもたちはラーニングセンターに福笑いを設置するよう担任の先生にリクエストしています。

十二支による文化の違いの探求は、子どもたちの好奇心と興味をかきたてました。このような素晴らしいアイディアのおかげで、このようなことが可能になりました。今後の交流も楽しみにしています。』

今後もお互いの文化交流、意見交換、保育研究を進めていきたいと思います。

テマセク幼稚園の先生方、園児の皆さん、間に入っていただき通訳などもしてくださった京都女子大学坂井先生、ありがとうございました。

※1月28日の京都新聞 市民版に交流会の様子が掲載されています!!

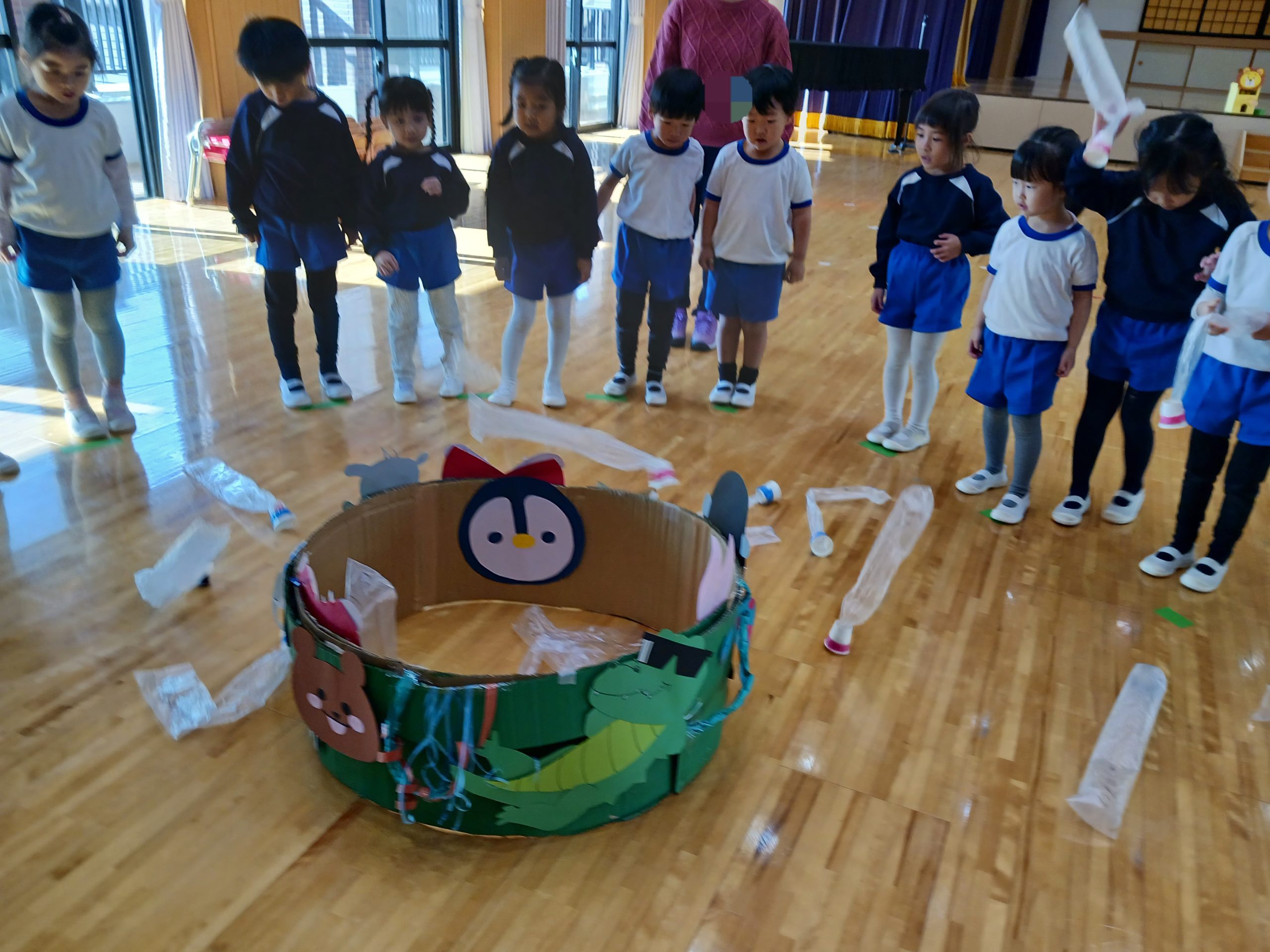

12月10日(火)、年中組が京都女子大学 辻誠先生と学生さんと一緒に“猛獣狩りにいこう”をアレンジしたゲームで遊びました♪

猛獣キャッチャーをつくり、土管めがけて投げたり、グループを作ったり、ガチャガチャを引いたりと、楽しい要素が盛りだくさんでした!

後期のワクワク工作キャラバンが9月から12月にかけ、3回行われました。

京都女子大学発達教育学部児童学科の矢野真先生と、矢野ゼミの学生さんたちに、子どもたちのために計画、ご準備いただき、自然素材や身近な素材について五感を使って学ぶことを目的として、各回様々な作品づくりを楽しみました♪

第1回(R6.9.26)《木のウクレレづくり》

持ち手をヤスリがけしたり、木の箱に持ち手とベニヤ板を貼り付けて、ペンで絵や模様を描きました☆ヒートンで弦を張り、指で弾くと「ポロンポロン」「ベンベン」と音がなり、みんな嬉しそうにウクレレ演奏をしていました♪

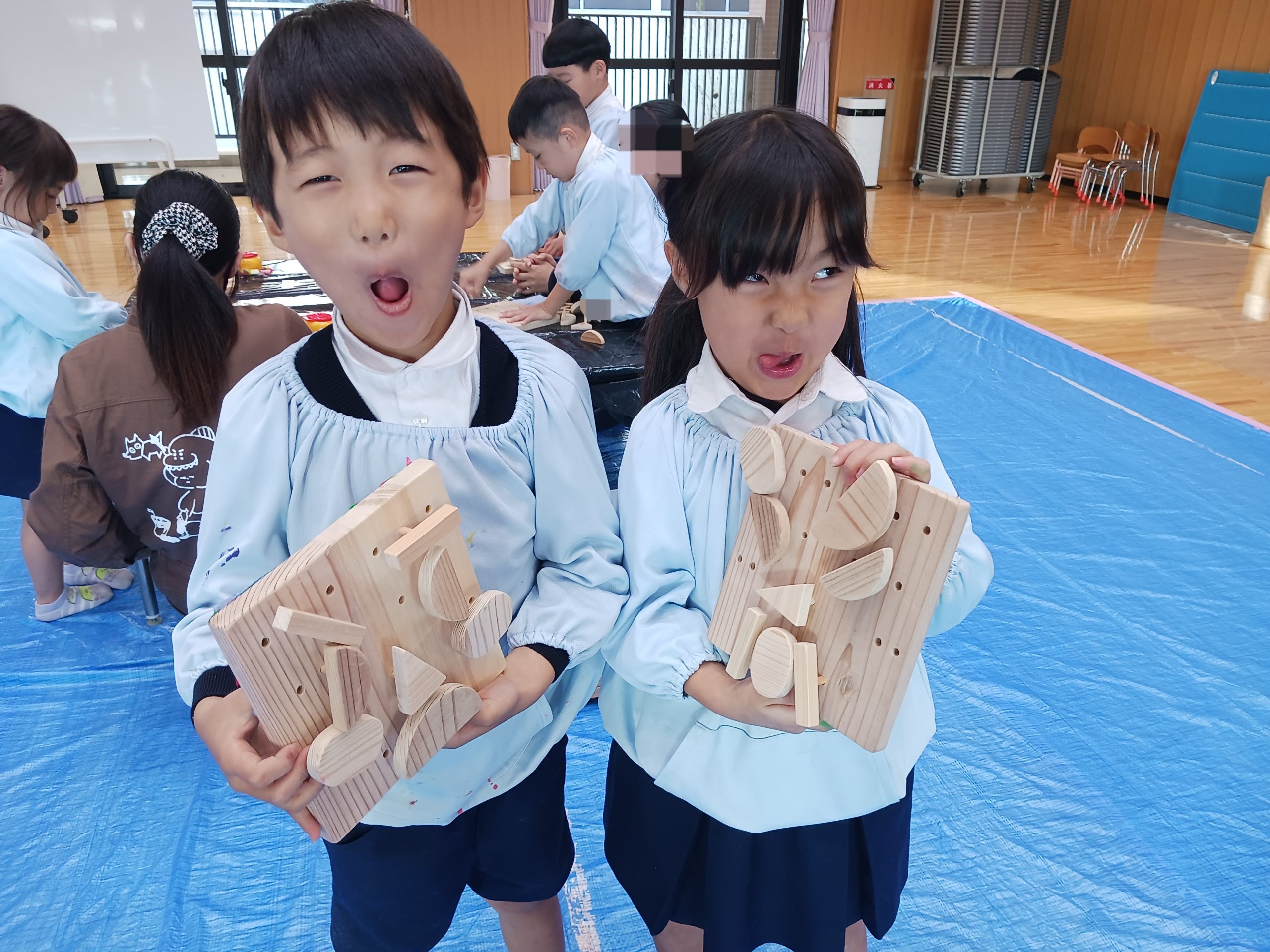

第2回(R6.11.21)《木の福笑いづくり》

目や口などのパーツをヤスリがけして、各パーツの後ろに木の棒をつけました☆土台の穴にパーツをくっつけて、色んな顔をつくって福笑いを楽しみました♪怒った顔、笑った顔、変な顔・・・様々な表情に変化してとっても面白かったですね♡

第3回(R6.12.12)《木のフライパンけん玉づくり》

各パーツをヤスリがけしたり、持ち手を木槌ではめ込んだりしてフライパンの完成!丸や三角、四角など5種類の形の木から好きなものをひとつ選んで、食べ物に見えるように絵を描きました♪卵焼きやドーナツなど美味しそうな食べ物が出来ました☆

はじめは難しかったお友だちも、どんどんけん玉のコツをつかんでフライパンの中へ入れることが出来るようになりましたよ♡

どの回も、子どもたちが楽しみながら取り組めるようにお姉さんたちが優しく丁寧に教えてくださいました。前期同様自分がこだわったところや面白かったところを発表する機会をつくっていただき、子どもたちも積極的に発言する姿が見られました。

後期も充実した時間を過ごすことが出来ました。

矢野先生、矢野ゼミの学生さん、子どもたちのために企画、ご準備いただきありがとうございました。参加した子どもたちみんな、ワクワク工作キャラバンが大好きでした♡

11月27日(水)、年中組が京都女子大学 大橋奈希左先生と学生さんと一緒に、“花いちもんめ”“コンセント鬼”をして遊びました!

以下、大橋先生よりメッセージをいただきました。

11月28日(木)京都女子大学附属小学校3年生と、年中組年長組との交流会が行われました!

小学生のお兄さんお姉さんが幼稚園に来てくださり、一緒にゲームや手遊びをしたり、折り紙を教えてもらったり絵本を読んでもらったりもしました♪

戸外では、三輪車や砂場遊び、ボール遊びなどをして楽しく遊びました☆

優しくて、元気いっぱいの小学生のお兄さんお姉さんと触れ合うことが出来て、子どもたちもとても喜んでいましたよ♡

卒園生のお友だちにも久しぶりに会えて、嬉しかったです(^▽^)/

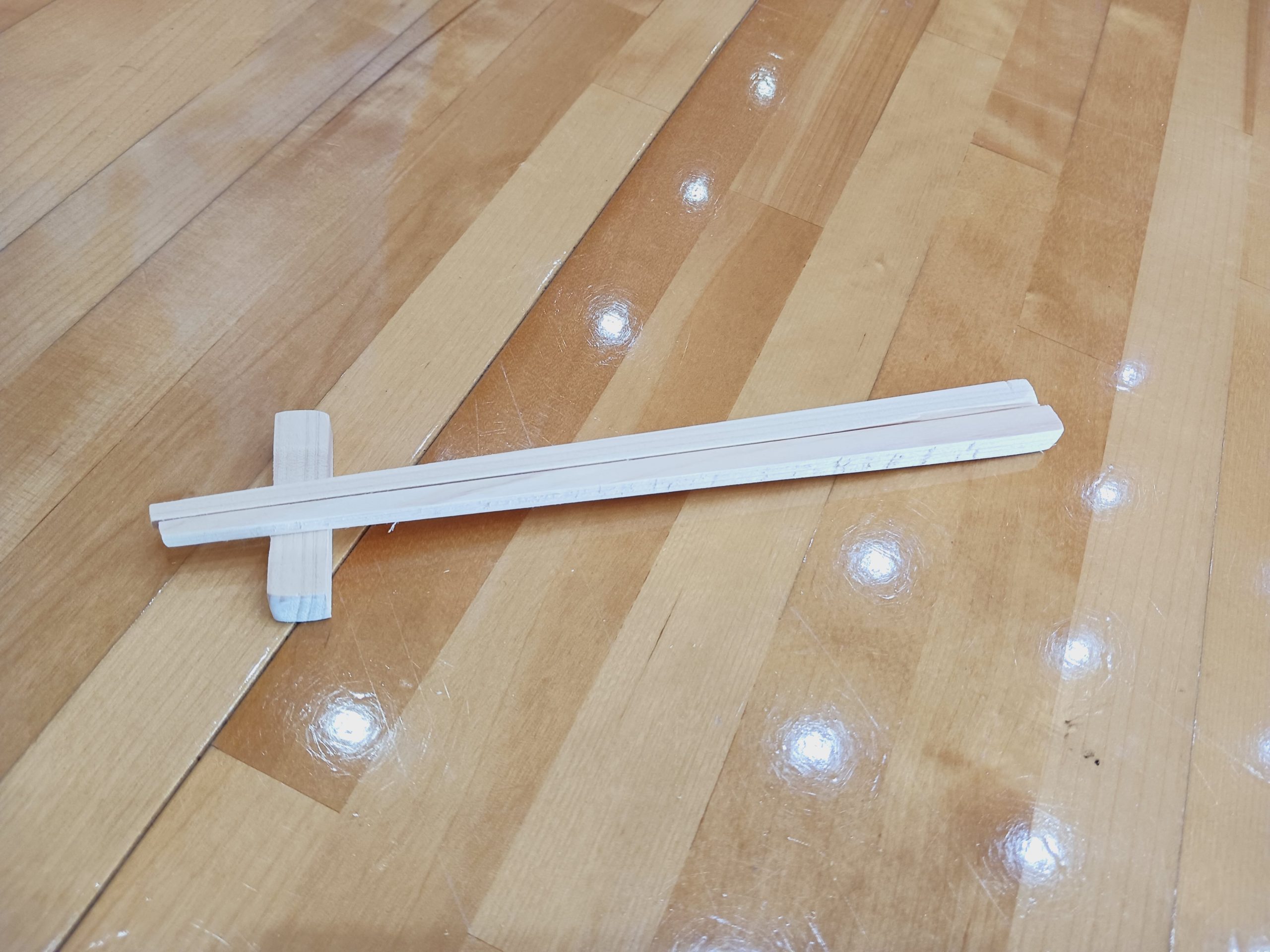

11月8日(金)、年長組が京都女子大学 矢野真先生と矢野ゼミのお姉さんたちと一緒にひのきのお箸づくりをしました♪

以下、矢野真先生からメッセージをいただきました。

今回、大学の連携教育の一環として、木育による造形活動(ワクワク木作キャラバン『お箸づくり』を子どもたちと楽しみました。矢野ゼミ・大学3回生の学生も子どもたちをサポートし、充実した時間を過ごしました。

制作の工程としては、①箸づくり用のかんなと治具を使用して箸状のかたちをつくる、②紙やすりで磨く、という手順です。

子どもたちは、かんなで削る度にでる、細く丸まった屑のかたちに興味を持ち、手触りや匂いも楽しんでいました。削った屑ややすりがけをした箸置きを箸でつまむなど、遊びに発展する様子も見られました。

かんなで削るという初めての経験が、子どもたちの感性を育む活動に繋がり、まさにワクワクな時間でした。

かんなで削るという初めての経験が、子どもたちの感性を育む活動に繋がり、まさにワクワクな時間でした。

今回の制作した箸を使って、実際に食事をする、または“つまむ”という動作を取り入れた遊びに展開するなど、子どもたちの日々の保育に役立ってくれることを願っています。

京都女子大学 矢野真

年長組が、京都女子大学 仲井勝巳先生と糸電話を作って遊びました!

はじめに、ゼミの学生さんに紙芝居を読んでいただいた後、仲井先生に糸電話の作り方を教えていただきました。大小の紙コップに絵を描いて、友だちと協力して糸を取り付けると、糸電話の完成♪

はじめに、ゼミの学生さんに紙芝居を読んでいただいた後、仲井先生に糸電話の作り方を教えていただきました。大小の紙コップに絵を描いて、友だちと協力して糸を取り付けると、糸電話の完成♪

糸がたるんでいる時と、ピンっと張っている時の音の聞こえ方の違い、紙コップの大小での聞こえ方の違いなどを、楽しみながら学ばせていただきました。

糸がたるんでいる時と、ピンっと張っている時の音の聞こえ方の違い、紙コップの大小での聞こえ方の違いなどを、楽しみながら学ばせていただきました。

以下、仲井先生よりメッセージをいただきました。

幼稚園について

幼稚園について

保育の流れ

保育の流れ

保育環境

保育環境

入園案内・未就園児活動

入園案内・未就園児活動

アクセス

アクセス

FAQ

FAQ